| |

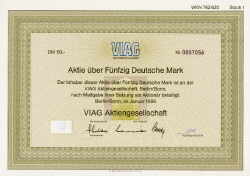

Die VIAG Aktiengesellschaft

|

Strom und Mobilfunk

|

Bestell-Nr.: DM286a

Preisliste

Preisliste

|

Die VIAG wurde 4 Jahre nach dem Ende des Weltkrieges I als Staatsunternehmen

gegründet und erlebte gleich die horrende deutsche Inflation, die kurze Blüte

danach und die Weltwirtschaftskrise.

Auch der Weltkrieg II hinterließ deutliche Spuren. Der Wiederaufbau konnte erst 1951

beginnen. Das Staatsunternehmen wurde 1986 un 1988 in zwei Schritten privatisiert.

|

In der Umbruchphase nach dem Weltkrieg I gründete die neue Reichsregierung am 7.3.1923

die "Vereinigte Industrie-Unternehmen AG" (VIAG) in Berlin.

Die Regierung der Weimarer Republik übernahm die Verantwortung für alle die

Unternehmen, die zur Versorgung der Kriegswirtschaft ausgebaut wurden waren. Die

Inflation machte es aber dem Schatzministerium unmöglich Investitionen zu finanzieren.

Da der Haushaltsauschuß des Reichstages an der behördlichen Effizienz zweifelte,

schlug er vor, die Vermögensverwaltung auf das Reichsfinanzministerium zu übertragen.

Das Management sollte jedoch durch eine neu zu gründende private Gesellschaft

ausgeführt werden. So entstand die VIAG - aus insgesamt 40 Unternehmen.

Sie vereinte folgende wichtige Unternehmen:

- Elektrowerke AG

- Alzwerke GmbH

- Vereinigte Aluminiumwerke

|

- Innwerk

- Bayerische Aluminium

- Mitteldeutsche Stickstoffwerke

- Württembergische Landes-

Elektrizitäts AG

|

- Reichs-Kreditgesellschaft

- Bayerische Kraftwerke

- Ostpreußenwerk

- Deutsche Werke

|

|

Sinn und Zweck der VIAG war es die Schlüsselindustrie (Stickstoff, Aluminium und Strom)

trotz der großen wirtschaftlichen Probleme fortzuentwickeln. Das "Problemkind" der VIAG war

die "Deutschen Werke AG". Hierin waren alle Heeres- und Marinebetriebe zusammengefasst. Außerdem

Pulver-, Geschoß-, Gewehr- und Munitionsfabriken. Für diese bestand nach dem verlorenen

Krieg kein Bedarf mehr.

Die VIAG investierte vorallem in die Elektrowerke AG (EWAG).

Dessen Großkraftwerk Zschornewitz

versorgte vorallem die Carbid- und Kalkstickstoffabriken in Piesteritz und Berlin. Mit weiteren

vier Großkraftwerken versorgte sie den mitteldeutschen Raum, Ostpreußen und Schlesien. Auch die

Reichsbahn wurde mit Strom von der EWAG versorgt. Und 1931 beteiligte sich die

EWAG an der Gründung der

Berliner Kraft und Licht (BEWAG).

Die Aluminiumbeteiligungen brachten die VIAG ins Schwanken. Der Absatz von Aluminium ging

in der Weltwirtschaftskrise um die Hälfte zurück. Auch die Stickstoffindustrie wurde gebeutelt,

da die Kaufkraft der Bauern rapide abnahm.

|

| | | Im Dritten Reich wurde die VIAG massiv ausgebaut.

Die Aluminiumproduktion wurde um den Faktor 10 gesteigert. Um Kohle zu sparen, wurden

auch die süddeutschen Wasserkraftwerke ausgebaut.

|

Bayern, RWE

und VIAG gründeten 1940 die "Bayerische Wasserkraftwerke AG" (Bawag), um

den Lech, die obere Donau und die untere Isar für Wasserkraftwerke auszubauen. In die

"Bawag" wurden 1942 die "Mittlere Isar AG" und das Walchenseewerkintegriert.

Höhepunkt der Planungen war jedoch die Schaffung der "Reichssammelschiene" - die

Konzentration der deutschen Energiewirtschaft unter Führung der VIAG. Preußen

und RWE leisteten hier aber erheblichen Widerstand.

Bis 1945 hatte sich die VIAG zu einem riesigen Konzern entwickelt.

|

| | Nach dem Weltkrieg II verlor die VIAG alle österreichischen Beteiligungen

und allen Besitz in der sowjetisch besetzten Ostdeutschland. Von den einstigen

gewaltigen E-Werken war nur eine 300 km kurze bayerische Leitung, ein Umspannwerk in

Nürnberg und einige Beteiligungen an der "Braunschweigischen Kohle-Bergwerk AG"

geblieben.

Die Aluminiumwerke in Töging und Pocking konnten am 14.6.1946 den Betrieb

wieder aufnehmen.

| | | | Der erste Spatenstich zum KW-Bau erfolgte am 24.März 1915. Am 15.Dezember 1915

ging die Turbine 1 mit 16 MW Leistung in den Probebetrieb. 1918 war dann die

1. Ausbaustufe mit 8 Turbinen à 16 MW in Betrieb. 1928 war dann die 2. Ausbaustufe

mit insgesamt 430 MW vollendet. Am 25.April 1945 besetzen Amerikaner das KW und am 4.Mai

erfolgt die Übernahme an die Russen. Im Sommer 1945 erfolgt die komplette Demontage aller zu

Reparationszwecken. Nach langem Wiederaufbau standen 1987 vier Gasturbinen mit

einer Leistung von 597 MW bereit. Am 30. Juni 1992 erfolgte dann Stillegung das KW. Seit dem

15.Dezember 1995 ist das KW ein Industriedenkmal.

|

1951 wurde die VIAG aus der Verwaltung der Alliiertenkommission

entlassen und wählten im März den ersten ordentlichen Vorstand.

Die "Reichs-Kredit-Gesellschaft" mußte als Bank aufgelöst werden, die "EWAG" hatte

durch Demontage und Enteignungen einen Verlust von 350 Millionen DM. Erträge erzielte

die "EWAG" nur durch die Verpachtung der Stromleitung an das Bayernwerk und durch

die noch existierende Beteiligung an den "Braunschweigischen Kohlebergwerken".

1957 tauchten die ersten Privatisierungspläne für die VIAG auf - aber die

Diskussion dauerte noch Jahrzehnte.

Hauptgewicht der VIAG wurden die Aluminiumwerke. Diese machten allerdings

durch die Ölkrise, Währungsturbulenzen und die Wirtschaftskrise 1975 einen

Verlust von 120 Millionen DM, deshalb mußte ein staatlicher Kredit von 100 Millionen

DM aufgenommen werden.

Der Regierungswechsel 1982 konkretisierte die Privatisierungspläne. Als erste

Teilprivatisierung reduzierte die neue Regierung die VEBA-Beteiligung von 43.75%

auf 30%. Aber die VIAG wurde noch nicht angetastet. 1986 war es dann

allerdings soweit. 40% des Grundkapitals (230 Mio DM) wurden privatisiert und über die

Börse verkauft. Am 28.5.1986 betrug der Emmissionskurs 165 DM. Der Aktienverkauf

erbrachte 776 Mio DM in die Staatskasse. Am 4.11.1988 beschloß die Bundesregierung

die volle Privatisierung. Kurz vor der Privatisierung kaufte das Bayernwerk

25% der VIAG-Aktien - die VIAG selbst besaß 40% vom Bayernwerk.

Beide Unternehmen tätigten zwischen 1986 und 1992 folgende Akquisitionen:

- 1986: VIAG erwirbt 15% der Didierwerke

- 1989: Bayernwerk erwirbt 43% der PWA (Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg)

- 1990: VBB (VIAG Bayernwerk-Beteiligungs-Ges.) erwirbt 100% von Klöckner,

51% von Gerresheimer Glas

- 1991: VIAG erwirbt 51% von Schmalbach-Lubeca

- 1992: die VBB kauft 33% von Kühne & Nagel

1994 erreichte die VIAG ein lang begehrtes Ziel - die vollständige Übernahme

des Bayernwerkes. Dies erfolgte in Form eines Ringtausches: die VIAG erhielt

58% des Bayernwerkes, das Bayernwerk erhielt die Energiebeteiligungen der VIAG,

der Freistaat Bayern erhielt 25% an der VIAG und 2.5 Milliarden DM Barausgleich.

Außerdem erfolgte der Umzug der Zentrale von Bonn nach München.

Mit der Telekommunikation baute die VIAG 1995 einen neuen Geschäftsbereich auf -

die VIAG-Interkom.

|

| Meilensteine der VIAG

|

| 1923

|

Gründung der Holding für wichtige Beteiligungen des Deutschen Reiches.

Zur Holding gehören die

SKW Trostberg und die VAW (Vereinigte Aluminium Werke).

|

| 1942

|

die VIAG beteiligt sich mit 40% am Bayernwerk

|

| 1945

|

die Hälfte des VIAG-Vermögens ist verloren.

|

| 1950

|

der Hauptsitz wird von Berlin nach Bonn verlegt.

|

| 1981

|

50% Beteiligung an der Thyssengas GmbH

|

| 1982

|

Umbenennung in VIAG AG. Die SKW Trostberg wird 100%-Tochter

|

| 1986

|

40% der VIAG werden privatisiert. Ausgabekurs: 165,- DM

Eine 15%-Beteiligung an den Didier-Werke AG wird erworben und später bis auf 50% ausgebaut.

|

| 1988

|

vollständige Privatisierung der VIAG; Ausgabekurs der Aktien: 210,- DM

|

| 1989

|

Gründung der VBB (VIAG Bayernwerk-Beteiligungsges.)

|

| 1990

|

Die VBB erwirbt die Klöckner & Co. AG und 51% an der Gerresheimer Glas.

|

| 1991

|

Schmalbach-Lubeca geht zu 51% an die VIAG

|

| 1994

|

Verkauf der Bayernwerk AG an die VIAG; die Didier-Werke werden verkauft

|

| 1995

|

Eine 43.3%-ige Beteiligung an PWA wird veräußert.

Der neue Geschäftszweig "VIAG-INTERKOM" wird gebildet zusammen mit der

"British Telecommunications"

|

| 1997

|

Die E2 Mobilfunklizenz wird erworben.

Ein Konsortium aus "Southern Energy", "Preußen Electra" und VIAG kaufen 50.8% der

BEWAG.

Der "Thyssen-Gas" Anteil wird an die RWE

abgegeben.

|

|